Mapa de Caminabilidad

En Godoy Cruz, Mendoza, la planificación urbana comenzó a trabajar con foco en la movilidad peatonal. Un hito en ese proceso fue la creación, en 2022, del Mapa de Caminabilidad, una herramienta que evalúa la calidad de los trayectos a pie y ofrece insumos para orientar la gestión. La iniciativa surgió en un contexto de crecimiento poblacional —el municipio ya supera los 210.000 habitantes— y de una trama urbana con limitaciones históricas para los desplazamientos peatonales.

El mapa busca ofrecer información para que las personas elijan recorridos más cómodos y seguros, especialmente de manera no motorizada. Al mismo tiempo, permite que la Municipalidad genere diagnósticos para planificar obras y jerarquizar intervenciones en el espacio público.

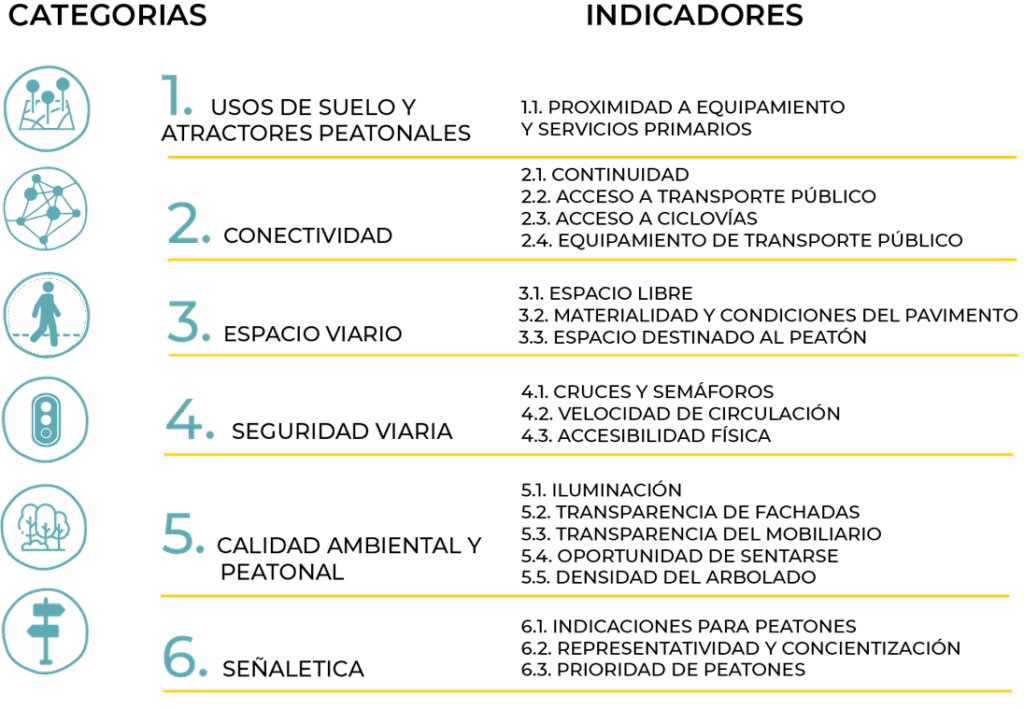

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo e integra variables como conectividad, seguridad, calidad ambiental, usos del suelo y accesibilidad. Esa metodología permitió construir un índice de caminabilidad que empieza a mejorar progresivamente.

Por ejemplo, calles que antes aparecían con valores bajos están siendo intervenidas y, a partir de estas obras, se empiezan a transformar en espacios “óptimos”. Matías Grima, jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz, explicó a +COMUNIDAD cómo ha madurado el proyecto y el impacto que tiene en la comunidad promover una “ciudad caminable”.

Elaboración del Mapa de Caminabilidad

El proceso de construcción del Mapa de Caminabilidad partió de un diagnóstico claro: durante décadas, las calles de Godoy Cruz se planificaron priorizando al automóvil. Esto derivó en veredas estrechas, poco transitables, con falta de iluminación y expuestas a situaciones de inseguridad.

Frente a esa realidad, se diseñó una metodología de análisis que integró variables como espacio viario, señalética, seguridad vial y calidad ambiental, con el objetivo de medir cuán amigables eran los recorridos para quienes se desplazan a pie.

¿Qué desafíos hicieron necesario pensar en la caminabilidad como eje de la planificación de la ciudad? Grimma enumera la concentración de servicios en puntos neurálgicos, la falta de conectividad este-oeste y la congestión vehicular. Otros fueron disminuir la inseguridad en los trayectos diarios, mejorar las condiciones de la red de transporte peatonal, fortalecer el transporte colectivo a través de paradas seguras y mejorar la calidad ambiental a lo largo de la red viaria.

La Universidad Nacional de Cuyo aportó un marco teórico, diseñó la metodología y colaboró en el procesamiento de datos mediante un convenio de pasantías con estudiantes de arquitectura. El municipio, por su parte, sumó información del Observatorio Territorial y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitaron la cartografía y la visualización digital de los resultados.

Resultados en el territorio

Los primeros diagnósticos señalaron áreas críticas con baja caminabilidad. Una de ellas fue la calle Alsina, que presentaba calzadas angostas y tramos sin veredas, generando riesgos para peatones y ciclistas. Con esa información, se inició un proceso de renovación integral que incluyó veredas nuevas, cruces elevados, forestación y alumbrado LED.

“Esto nos permitió generar nuevos proyectos urbanísticos de mejoras a lo largo de otras arterias de la trama urbana, que hoy aparecen con un indicador bajo (‘malo’) y de a poco van transformando en ‘bueno’ u ‘óptimo’ a partir de las mejoras”, explica Matías Grima.

En los últimos meses se concretaron obras en Alsina, Montes de Oca y la avenida General San Martín. El impacto de esas transformaciones en el índice se encuentra en proceso de medición, aunque desde el equipo técnico anticipan que los resultados deberían reflejar mejoras, ya que las intervenciones derivaron del diagnóstico inicial. Las mediciones actualizadas estarán disponibles hasta fines de 2025.

“A partir de la implementación del mapa, además de desarrollar distintos proyectos y obras, se incorporaron nuevos tramos a la red troncal de caminabilidad, con el objeto de ampliar la implementación de la metodología para la evaluación del espacio público”, menciona Grimma. “Del mismo modo, se utilizó el proyecto y sus mejoras para postular al programa de Bonos Verdes, que permite mejorar financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo de esta política de planificación”, suma el especialista.

Tres obras destacadas con el Mapa de Caminabilid

1. Renovación de la calle Alsina:

- 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho.

- Nuevas veredas de 1,20 metros.

- Puentes peatonales y vehiculares, cruces sobre elevados y señalización vial.

- Obras de saneamiento.

- Instalación de fibra óptica.

- Soterramiento de líneas de media y alta tensión.

- Alumbrado LED.

- Renovación de forestales e impermeabilización de hijuelas de riego.

2. Renovación calle Montes de Oca:

- Remodelación integral de veredas, cunetas y banquinas.

- Equipamiento urbano y mobiliario antivandálico.

- Iluminación led.

- Mejoras en el equipamiento de semaforización.

- Renovación del arbolado público.

- Pavimentación.

- Pintura y señalización vial.

- Incorporación de cestos de basura de recolección diferenciada.

- Nuevos carteles nomencladores en esquinas.

3. Renovación de la Avenida General San Martín

- Nivelación de veredas.

- Baldosas podotáctiles.

- Incorporación de moderno mobiliario urbano: papeleros, canastos de residuos, bancos y asientos de caucho.

- Se renuevan acequias, cordones, rampas peatonales, puentes, alcantarillas y, en las esquinas, se colocarán bolardos de caucho.

- Trabajos en los desagües pluviales.

- Nueva red semafórica e iluminación led.

- Estacionamientos para motos y bicicleteros.

Claves de gestión y financiamiento

Para Grima, la implementación de metodologías como el Mapa de Caminabilidad requiere equipos técnicos “solventes, preparados y dispuestos”, y coordinación entre distintas áreas. Tras un proceso de priorización, las obras derivadas del diagnóstico se incorporan de manera progresiva en el presupuesto anua. Y, en el caso de Godoy Cruz, se complementan con mecanismos de financiamiento como bonos verdes o instrumentos locales de ordenamiento territorial.

El municipio, por ejemplo, estableció una ordenanza de mayor aprovechamiento del suelo que permite la densificación urbana y exige compensaciones a desarrolladores privados. Parte de esos recursos se destina a proyectos vinculados con la caminabilidad y espacio público.

“Es importante que los municipios entiendan que toda obra de mejora que se realiza tiene un retorno que es recuperable a través de la captación de renta diferencial. Es decir, la creación de nuevas obras o mejoras urbanas se traducen en aumentos del valor inmobiliario. Estos, a su vez, puede tener impacto en una mayor captación de rentas por parte del municipio, lo que implica más recuperación”, desarrolla el jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Más aprendizajes para otras ciudades

El proceso también dejó aprendizajes que pueden resultar útiles para otras ciudades. Grima señala que una de las claves fue mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y áreas municipales para evitar intervenciones duplicadas.

“El desarrollo de estas estrategias ayuda a trabajar coordinadamente, evitando el solapamiento de obras por parte de distintos organismos y áreas del municipio que, en muchos casos, después deben volver a intervenirse por falta de planificación. Esto deriva en la pérdida de gran cantidad de recursos públicos y eficiencia”, explica.

Otro aspecto es la posibilidad de contar con diagnósticos claros para evaluar el espacio público, lo que permite jerarquizar problemáticas que muchas veces quedan relegadas frente a la movilidad vehicular. “Entre los aprendizajes que se alcanzaron, se puede considerar la elaboración de metodologías objetivas para la evaluación del espacio público como una gran herramienta de planificación”, remarca Grima.

El especialista subraya, además, la importancia de promover una cultura de desplazamientos más sostenibles y saludables. Para ello resultan centrales los diagnósticos periódicos y el uso de Sistemas de Información Geográfica que permitan monitorear y dar seguimiento a los proyectos con alcance territorial.

Con el tiempo, el Mapa de Caminabilidad dejó de ser solo un instrumento técnico y se transformó también en un insumo para la participación ciudadana. En palabras de Grima, el gran valor del proceso fue demostrar que “poner a los peatones en el centro de la planificación es posible y genera transformaciones concretas en la vida cotidiana de la gente

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD